水車

明暦2年(1656年)小川村が開かれると間もなく、玉川上水から樋口一尺四方の分水を受けました。

分水は村の入口で青梅街道の南と北の水路に分かれ、村の飲料水として利用されていましたが、享保年間以降に小川新田・大沼田新田が開かれると、その末流がそれらの村々の飲料水となりました。

この分水には水車が盛んに仕掛けられるようになりましたが、そのほとんどは自家用ではなく商売用として脱穀・製粉するためのもので、『上水記』によれば、天明8年(1788)調べで、玉川上水の分水にかかる水車は33ヶ所にものぼっています。

小平でも、明和元年(1764年)に小川村名主弥次郎が小川の分水を利用して水車一台を仕掛けたのを皮切りに、明和9年(1772年)には大沼田新田に、安永4年(1775)には小川新田に、安永7年(1778年)には鈴木新田に、天明2年(1782年)には小川村に、寛政10年(1798年)、12年(1800年)、享保3年(1803年)には野中新田にそれぞれ分水を利用した水車が仕掛けられています。

こうした水車の設置は、当時の生産の高まりを反映したものですが、水車の設置をめぐってはさまざまな影響もありました。

一つには、小平は鷹場であったため、鳥を追い払うような行為は厳しく禁じられており、音をたてる水車を仕立てるには鷹場案内役や鳥見役の許可が必要でした。

さらにこれらの水車が用水に仕掛けられていたため、名主であっても用水を利用する村人や下流の村人の了解を得る必要があり、事実水車の設置に伴う紛争もありました。

安永6年(1777年)には野中新田・鈴木新田・大沼田新田の三カ村が起した飲料水不足をめぐる紛争には、小川新田の水車が関連していましたし、天明3年(1783年)には下流の豊島郡の村々が、鈴木新田・野中新田ほかの水車に対して訴訟を起こしています。

当初水車の設置は、村の名主や年寄、神主といった有力者が主でしたが、18世紀末から19世紀にかけて次第に普通の百姓の中から水車稼ぎをするものが現われてきます。これらの水車稼ぎ人は、広い範囲で結び付きを強め、安政4年(1857年)には江戸の株仲間に対抗して自らも仲間を作り、その権利を守っていきました。

そして明治になってからもその数を増やし、明治33年(1900年)から大正にかけての最盛期には小平だけでも40台余りの水車が回っていました。

しかしその後、電動機にとって代わられるようになり、市内では昭和25年(1950年)に、新堀用水に掛けられていた最後の水車である小島水車が回転を止めました。

小平でも、明和元年(1764年)に小川村名主弥次郎が小川の分水を利用して水車一台を仕掛けたのを皮切りに、明和9年(1772年)には大沼田新田に、安永4年(1775)には小川新田に、安永7年(1778年)には鈴木新田に、天明2年(1782年)には小川村に、寛政10年(1798年)、12年(1800年)、享保3年(1803年)には野中新田にそれぞれ分水を利用した水車が仕掛けられています。

こうした水車の設置は、当時の生産の高まりを反映したものですが、水車の設置をめぐってはさまざまな影響もありました。

一つには、小平は鷹場であったため、鳥を追い払うような行為は厳しく禁じられており、音をたてる水車を仕立てるには鷹場案内役や鳥見役の許可が必要でした。

さらにこれらの水車が用水に仕掛けられていたため、名主であっても用水を利用する村人や下流の村人の了解を得る必要があり、事実水車の設置に伴う紛争もありました。

安永6年(1777年)には野中新田・鈴木新田・大沼田新田の三カ村が起した飲料水不足をめぐる紛争には、小川新田の水車が関連していましたし、天明3年(1783年)には下流の豊島郡の村々が、鈴木新田・野中新田ほかの水車に対して訴訟を起こしています。

当初水車の設置は、村の名主や年寄、神主といった有力者が主でしたが、18世紀末から19世紀にかけて次第に普通の百姓の中から水車稼ぎをするものが現われてきます。これらの水車稼ぎ人は、広い範囲で結び付きを強め、安政4年(1857年)には江戸の株仲間に対抗して自らも仲間を作り、その権利を守っていきました。

そして明治になってからもその数を増やし、明治33年(1900年)から大正にかけての最盛期には小平だけでも40台余りの水車が回っていました。

しかしその後、電動機にとって代わられるようになり、市内では昭和25年(1950年)に、新堀用水に掛けられていた最後の水車である小島水車が回転を止めました。

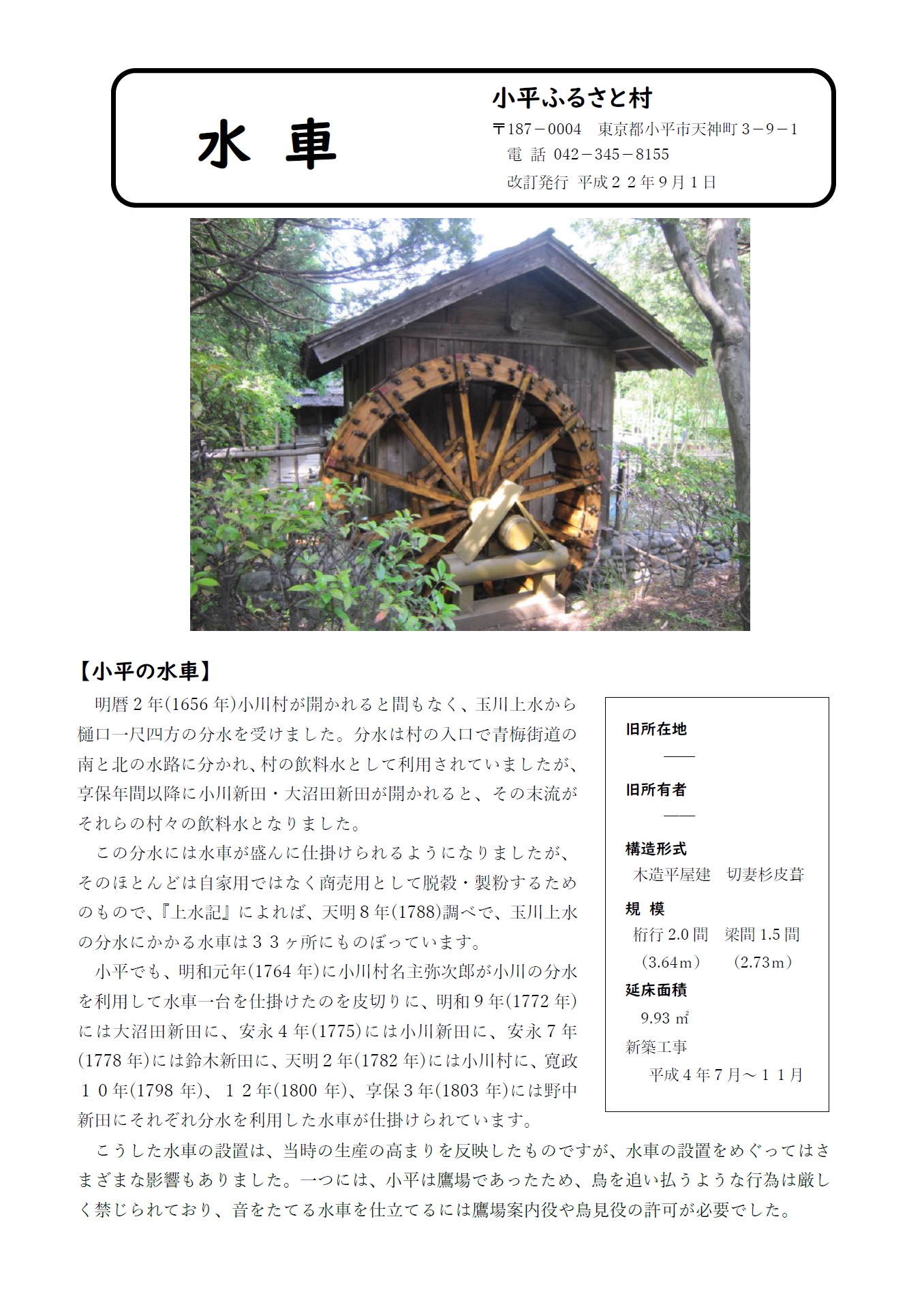

小平ふるさと村の水車の特徴

(1)水輪(みずわ)

直径272cm 幅57cm(サワラ材)、クモ手(ヒノキ材)

(2)軸(芯棒)

断面16角形(ケヤキ材)、はねき各4本

軸受との接触部には巻板(関東特有の軸の摩擦対策でカシ材を使用)を採用。

(3)杵(きね)

2本(クリ材)

1本の重量約13~15kg

(4)搗臼(つきうす)

容量 一斗張り(花崗岩製)

(5)挽臼(ひきうす)

一組(花崗岩製)

(6)歯車

寄せ歯歯車(カシ材)

(7)胸掛水車

落差80cm

土地が平らな小平では、出力を増すために落差をつける工夫をしました。水路の勾配をゆるめたり、作業場を半地下にして、水車の軸を低くし、水車の中程から水を掛けるようにしました。

(8)海老樋(えびどよ)

用水の落ち口(ちょうし口)から水輪の外径に沿った部分をいいます。輪との間隔は1cmで、水を効率よく水受けに入れる仕組みです。

(9)用水

循環式で、水量は毎秒10リットルで水車が回ります。

(10)構造形式

木造平屋建 切妻杉皮葺

(11)規模

桁行2.0間(3.64m)、梁間1.5間(2.73m)

(12)延床面積

9.93平方メートル

(13)工事

平成4年(1992年)7月~11月

直径272cm 幅57cm(サワラ材)、クモ手(ヒノキ材)

(2)軸(芯棒)

断面16角形(ケヤキ材)、はねき各4本

軸受との接触部には巻板(関東特有の軸の摩擦対策でカシ材を使用)を採用。

(3)杵(きね)

2本(クリ材)

1本の重量約13~15kg

(4)搗臼(つきうす)

容量 一斗張り(花崗岩製)

(5)挽臼(ひきうす)

一組(花崗岩製)

(6)歯車

寄せ歯歯車(カシ材)

(7)胸掛水車

落差80cm

土地が平らな小平では、出力を増すために落差をつける工夫をしました。水路の勾配をゆるめたり、作業場を半地下にして、水車の軸を低くし、水車の中程から水を掛けるようにしました。

(8)海老樋(えびどよ)

用水の落ち口(ちょうし口)から水輪の外径に沿った部分をいいます。輪との間隔は1cmで、水を効率よく水受けに入れる仕組みです。

(9)用水

循環式で、水量は毎秒10リットルで水車が回ります。

(10)構造形式

木造平屋建 切妻杉皮葺

(11)規模

桁行2.0間(3.64m)、梁間1.5間(2.73m)

(12)延床面積

9.93平方メートル

(13)工事

平成4年(1992年)7月~11月

施設案内